詩の授業の流れについて知りたいです。

小学校では、教材として「詩」が扱われることが多いです。

そこで、今回は、「授業の流れ:夕日がせなかをおしてくる」について書きます。

授業の流れ:夕日がせなかを推してくる

🟠私の授業の流れ

<教材としての「詩」のよさ>

国語科の学習では、「読むこと」「書くこと」「話すこと」「聞くこと」の4つの言語活動を効果的に織り交ぜて学習する必要があります。

しかし、1時間の間にそれらの全てを行うことはなかなかむずかしいことです。

その理由は、ある程度の長さの文章だと読むにしても、子どもが考えを書くにしても、考えたことを話し合うにしても時間がかかるからです。

その点、「詩」を教材として取り上げると、「読むこと」「書くこと」「話すこと」「聞くこと」という活動が短時間で、全てすることができます。

詩の学習は、国語の基礎的な学習習慣をつけるためにも効果的です。

<詩の学習の流れ:夕日がせなかをおしてくる>

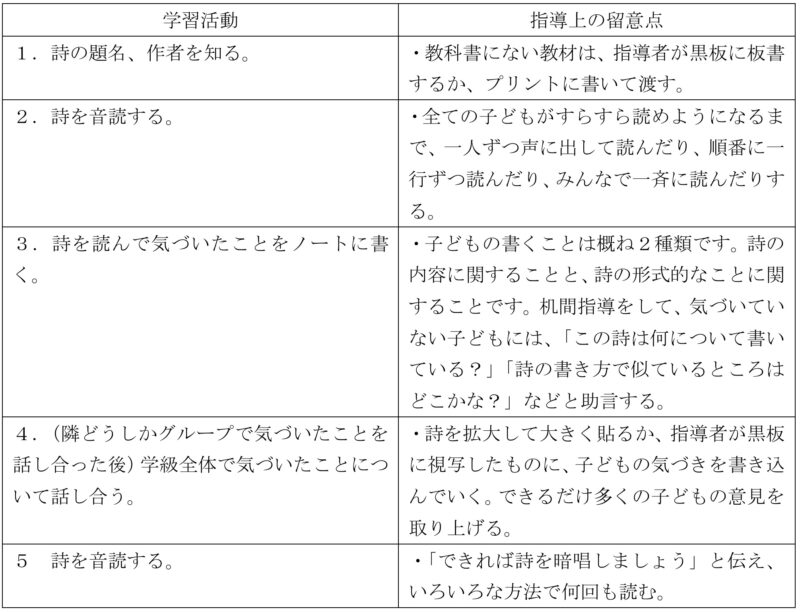

いろいろな学習方法があると思いますが、私の考える一般的な流れは次の通りです。

今回の学習では、光村図書や東京書籍の3年生の教科書に載っている阪田寛夫さんの「夕日がせなかをおしてくる」という詩をもとに考えます。

これ以外の学習指導の流れも、当然考えられるだろう。

しかし、今回このような学習の方法を取り上げたのは、詩の場合、短い上に、ある種のパターンがあるので、子どもが、自分の考えを持ちやすいというよさがあるからである。

例えば、詩の形式的な特徴として、次のようなことに気づくだろう。

「繰り返しがある」・・・今回の詩では、「夕日がせなかをおしてくる」「さよなら さよなら」「ばんごはんがまってるぞ」「あしたの朝ねすごすな」などという言葉が繰り返されている。

「1行の音数がほぼ同じで、リズミカルである」・・・今回の詩では、「ほぼ全ての行が12音である。(1行めは13音、5、6行めは8音、8行めは11音)

「擬人法を使っている」・・・この詩では、「夕日、太陽」を人のように扱っている。

そして、この詩特有の特徴であるが、次のようなことに気づくだろう。

「夕日(太陽)とぼくらが会話をしている」・・・夕日は、よびかけ、ぼくらは、どなっている。

「会話の部分が1ます下がっている」・・・どこが話している部分かわかりやすい。

その他、この詩にはない特徴であるが、「韻をふんでいる」「たとえを使っている」などの特徴が詩にはあり、多くの子どもにとって気づきやすくので、発言がしやすいというよさがある。

教材研究の仕方 2つの詩を使って 詩の授業②に進む(内部リンク)

詩の発問 みんなを好きに 詩の授業③に進む(内部リンク)

詩集を作る 詩の授業④に進む(内部リンク)

詩「ふしぎ」一部の書きかえ 詩の授業⑤に進む(内部リンク)

コメント